Cartilla educativa — Astronáutica

Ariane 6: el último despegue y por qué importa

Qué se lanzó, cómo funciona el cohete y por qué este vuelo marca un paso clave para el acceso europeo al espacio.

¿Qué ocurrió en este despegue?

El vuelo VA267 marcó el debut de la configuración más potente de Ariane 6, la Ariane 64 (con cuatro boosters). El cohete despegó el 12 de febrero de 2026 desde Kourou y desplegó 32 satélites Amazon Leo en órbita baja. La misión duró aproximadamente 1 h 54 min, con inserción alrededor de 465 km de altitud.

¿Qué es Ariane 6 y por qué tiene “dos versiones”?

Ariane 6 es el nuevo lanzador europeo de gran capacidad. Tiene dos configuraciones: Ariane 62 (2 boosters) Ariane 64 (4 boosters)

La lógica es simple: más boosters = más empuje al inicio para levantar cargas más pesadas o alcanzar órbitas más exigentes. Los boosters se usan solo en los primeros minutos: luego se separan y continúa el cohete con su etapa principal y la etapa superior.

Ficha rápida (con números que se entienden)

Boosters P120C (empuje inicial): ~4500 kN por booster (≈ 4.5 MN). Con cuatro boosters, el empuje combinado supera los 18 MN.

“Peso equivalente”: 4.5 MN / 9.81 ≈ 458 toneladas (¡solo por un booster!).

Duración del booster: ~135 s (≈ 2 min 15 s): la “fase de músculo” del despegue.

Motor etapa principal (Vulcain 2.1): > 1370 kN de empuje (≈ 1.37 MN), con oxígeno e hidrógeno líquidos.

Etapa superior (Vinci): se puede reencender para ajustar órbitas y soltar satélites con precisión.

Cofia larga: 20 m. En VA267, con esta cofia la altura total del lanzador fue ~62 m.

Nota de unidades: kN (kilonewton) y MN (meganewton) son unidades del Sistema Internacional para fuerza.

¿Cómo se prepara un lanzamiento de Ariane 6?

El cohete se ensambla por etapas: llegan componentes, se integran módulos, se instala la cofia y la carga útil, y se hacen ensayos de cuenta regresiva. En paralelo, se conectan “líneas de vida”: energía, datos, gases, y propelentes.

Además, mover componentes gigantes requiere vehículos especializados. En Kourou se usan plataformas y tráilers industriales: imagina transportar “piezas de un edificio” sin que vibren ni se contaminen.

Imágenes clave (toca para ampliar)

Calcula (mini-ejercicios)

1) ¿Cuánta “fuerza” es 4500 kN?

4500 kN = 4 500 000 N (4.5 MN). “Peso equivalente” en la Tierra: 4 500 000 / 9.81 ≈ 458 000 kg ≈ 458 toneladas.

2) Si la misión dura 1 h 54 min, ¿cuántos minutos son?

1 h 54 min = 60 + 54 = 114 minutos.

3) Modelo a escala: si el cohete mide ~62 m, ¿cuánto mide a escala 1:200?

62 / 200 = 0.31 m → 31 cm.

Para pensar (preguntas con respuestas ocultas)

¿Por qué usar cuatro boosters en vez de dos?

Porque el inicio es lo más “difícil”: hay que vencer el peso del cohete y atravesar la atmósfera. Más boosters = más empuje inicial = más carga o más margen.

¿Por qué se separa la cofia?

Solo es necesaria dentro de la atmósfera densa. Luego se convierte en masa extra que resta rendimiento.

¿Qué ventaja tiene una etapa superior reencendible?

Permite varios “empujones” para ajustar órbitas y liberar satélites en secuencias exactas.

¿Qué significa “órbita baja” (LEO) y por qué sirve para constelaciones?

LEO es órbita baja: menor distancia → menor demora de señal (latencia) y buena cobertura cuando hay muchos satélites coordinados.

Actividades en aula

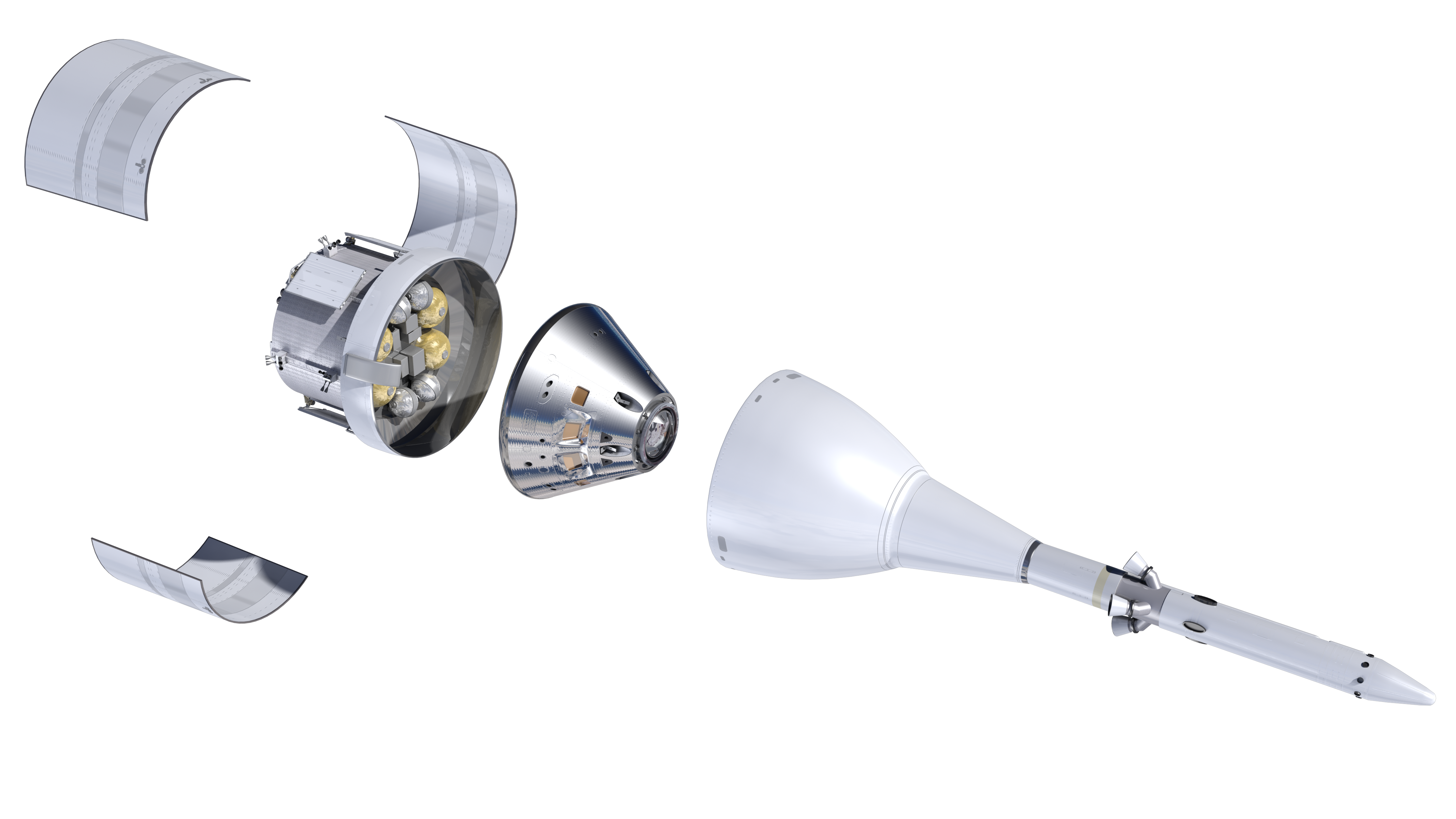

Actividad A: dibujen el cohete por “bloques” (boosters, etapa principal, etapa superior, cofia, carga útil) y expliquen la función de cada uno en una frase.

Actividad B: debate rápido: ¿por qué es importante para una región tener acceso propio al espacio? Den 2 ventajas y 2 desafíos.

Actividad C: usando la Figura 1, hagan una línea de tiempo del vuelo con “puntos críticos” (separaciones y despliegue).

Guía breve para docentes / facilitadores

Pistas esperadas: “etapas” = eficiencia (no cargar masa vacía), boosters = gran empuje inicial, cofia = protección aerodinámica, reencendido = precisión orbital.

Glosario

Booster: motor auxiliar (sólido) que aporta gran empuje al inicio y luego se separa.

Etapa: sección del cohete con tanques y motores; al agotarse, se desprende.

Cofia (fairing): cubierta protectora de la carga útil durante el ascenso atmosférico.

Empuje: fuerza que acelera al cohete (N, kN, MN en SI).

LEO: órbita baja terrestre (Low Earth Orbit).

Reencendido: capacidad de apagar/encender motor en el espacio para ajustes finos.

PARA SABER MÁS

European Space Agency. (2026). Watch live: first launch of Ariane 6 with four boosters. ESA.

Arianespace. (2026). Ariane 6 Flight VA267. Arianespace Newsroom.

ArianeGroup. (2026). LAUNCH KIT — VA267 (PDF).

Créditos y edición: Barthélemy d´Ans — Planetarium María Reiche & Instituto Peruano de Astronomía.